研究測量與工具

活動時間

109年10月12日下午9:10~12:10

辦理地點

K409

參與人數

| 總參與人數: | 11 人 |

| 本校教師: | 2 人 |

| 本校學生: | 9 人 |

邀請來賓

臺中教育大學教育資訊與測驗統計研究所助理教授

活動理念

對於研究所學生而言,完成碩士論文最重要的工作之一,也是對研究生最大的挑戰。從文獻探討、研究設計、資料分析,到論文撰寫等,各個環節緊密配合才能完成一份碩士論文的工作。尤其是對研究所的新生,如何開始進行論文相關的研究工作,更是一個最大的問題。本次活動聘請校內優秀研究教師,針對量化分析在研究上之應用,進行介紹與分享,從測驗統計結合資訊科技融入數學學習與評量領域,運用測驗統計模式進行數據資料分析,到測量工具的信度(reliability)與效度(validity)問題,提供研究所一年級新生對於社會科學研究量化研究一個概念,希望有助於研究生未來碩士論文研究的進行。

辦理情形

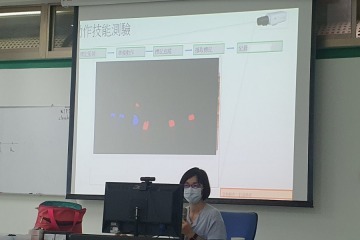

本次演講主題為:「以數據為本之研究,量化分析在研究上之應用」,講者為資統所的吳慧珉老師。本次的演講講師以實際的教學系統做為案例說明,並從中分析研究方法與診斷方式。第一個舉例為「測驗統計結合資訊科技融入數學學習與評量領域」,其中提到測驗統計演算法則、認知診斷測驗、教材開發、題目設計等等。其主要的理念為「教學→診斷→回饋→自主學習」,並在測驗統計膜組織中簡化數據,進行精細診斷,可確切了解學生學習過程中的困難,並從大知識區分更小的知識點,並列出Q矩陣。過程中會對於學生在各個知識點的能力分析,並列舉出學生在理想狀態中不同的答題反應,並排除實際學生可能猜題等因素得知實際結果,最終獲得學生實際答題狀況之組型並分析、得出該學生適合哪種補教教材進行知識點的強化教學。而如何界定各個知識節點之區分便是研究過程中重要的一個環節。

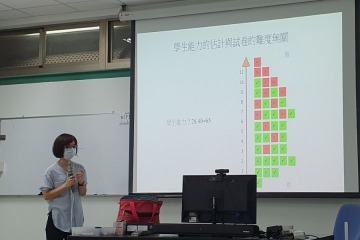

而第二個舉例為「運用測驗統計模式,進行數據資料分析」,其中提到試題反應理論、參數的估計、跨領域的應用、認知診斷模式、其Q矩陣之設計、結構方程模式、及其資料庫的應用。最初講師提到了試題反應理論與古典測驗理論。古典測驗理論的計算為得分總分之相加,即為採用原始分數計分。但古典測驗理論會有幾種困境:如何解釋分數的差距?如何比較不同測驗的考試分數?如何說明不同分數的學生能做些什麼?而試題反應理論(IRT,Item response theory)便是將試題難度與學生能力做比較與其分數做連結,依照知識節點定義作業的困難度為多少百分比,並對應受測學生的分數。若學生能力高於題目就會答對,並從其學生的試題反應估計其能力,同時也說明了學生能力的估計與試卷難度無關。而此研究之研究方式以立意抽樣(purposive sampling),其研究對象分別以以下類別進行分類:團班教學、單代理人數學智慧家教系統、雙代理人數學智慧家教系統。

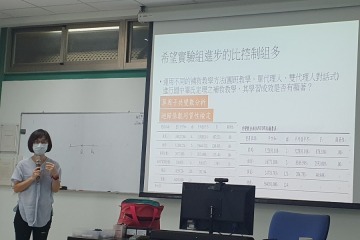

該研究主體問題為:(1)以團班教學、單代理人、雙代理人對話式智慧家教系統進行國中畢氏定理之補救教學後,三組學生之前後側學習成效差異為何?(2)運用不同的補救教學方法(團班教學、單代理人、雙代理人對話式智慧家教系統)進行國中畢氏定理之補救教學,其學習成效是否有顯著?而講師提及,在教學的過程中應該都會進步,即使是控制組,而研究過程中期望實驗組進步得比控制組多。所以在數據分析階段除了計算前後測值之平均數差異,同時也使用程對樣本t檢定,並計算該前後測之t值,且使用單因子貢變數分析,排除學生各體上的差異,最終進行迴歸係數同質性檢定,以讓實驗組與控制組可以更加趨近。最終畫出實驗架構圖,闡明實驗過程中使用變數之間的關係。

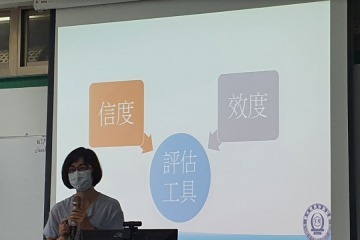

最後,講師也提到了信度(reliability)與效度(validity)的差異。信度為一致性的問題,有高有低,例如時間(測驗經過一段時間)、複本(同一個測驗不同版本)、內容(某一個時間點的測驗內容、評分者)等等,而測驗的信度越高越好,但是沒有測驗是完全可靠的,所有測驗都有某些程度的不可靠,因為測量誤差是無法避免的,也因此信度要多高才可使用需視使用的目的和情況而定,通常皆須大於0.7;而效度則是準確性的問題,有其目標。

參與者在這場演講中,研究結果與資料分析有十分密切的關係,需了解如何透過適合的統計方法與分析過程來驗證其假設問題,提出具體且數據化的論證。同時也在聽講過程中理解量化分析之步驟與實驗方式,並理解Q矩陣之計算。最後也讓參與者更理解信度與效度之差異,講師透過簡單易懂的舉例來說明,讓複雜的學術問題簡化,進而了解信度與效度之間的關係。參與者相關心得回饋如附件一。

而第二個舉例為「運用測驗統計模式,進行數據資料分析」,其中提到試題反應理論、參數的估計、跨領域的應用、認知診斷模式、其Q矩陣之設計、結構方程模式、及其資料庫的應用。最初講師提到了試題反應理論與古典測驗理論。古典測驗理論的計算為得分總分之相加,即為採用原始分數計分。但古典測驗理論會有幾種困境:如何解釋分數的差距?如何比較不同測驗的考試分數?如何說明不同分數的學生能做些什麼?而試題反應理論(IRT,Item response theory)便是將試題難度與學生能力做比較與其分數做連結,依照知識節點定義作業的困難度為多少百分比,並對應受測學生的分數。若學生能力高於題目就會答對,並從其學生的試題反應估計其能力,同時也說明了學生能力的估計與試卷難度無關。而此研究之研究方式以立意抽樣(purposive sampling),其研究對象分別以以下類別進行分類:團班教學、單代理人數學智慧家教系統、雙代理人數學智慧家教系統。

該研究主體問題為:(1)以團班教學、單代理人、雙代理人對話式智慧家教系統進行國中畢氏定理之補救教學後,三組學生之前後側學習成效差異為何?(2)運用不同的補救教學方法(團班教學、單代理人、雙代理人對話式智慧家教系統)進行國中畢氏定理之補救教學,其學習成效是否有顯著?而講師提及,在教學的過程中應該都會進步,即使是控制組,而研究過程中期望實驗組進步得比控制組多。所以在數據分析階段除了計算前後測值之平均數差異,同時也使用程對樣本t檢定,並計算該前後測之t值,且使用單因子貢變數分析,排除學生各體上的差異,最終進行迴歸係數同質性檢定,以讓實驗組與控制組可以更加趨近。最終畫出實驗架構圖,闡明實驗過程中使用變數之間的關係。

最後,講師也提到了信度(reliability)與效度(validity)的差異。信度為一致性的問題,有高有低,例如時間(測驗經過一段時間)、複本(同一個測驗不同版本)、內容(某一個時間點的測驗內容、評分者)等等,而測驗的信度越高越好,但是沒有測驗是完全可靠的,所有測驗都有某些程度的不可靠,因為測量誤差是無法避免的,也因此信度要多高才可使用需視使用的目的和情況而定,通常皆須大於0.7;而效度則是準確性的問題,有其目標。

參與者在這場演講中,研究結果與資料分析有十分密切的關係,需了解如何透過適合的統計方法與分析過程來驗證其假設問題,提出具體且數據化的論證。同時也在聽講過程中理解量化分析之步驟與實驗方式,並理解Q矩陣之計算。最後也讓參與者更理解信度與效度之差異,講師透過簡單易懂的舉例來說明,讓複雜的學術問題簡化,進而了解信度與效度之間的關係。參與者相關心得回饋如附件一。

BACK

校首頁

校首頁 校務中心

校務中心